César Belan

La cultura japonesa siempre resultará para nosotros —entenados de occidente— algo tan extraño como fascinante; tal vez admirados por su implacable sistema de organización social y de su noción del honor, o deleitados con su mitología exótica, su vocación trágica y el carácter lacónico de su gente —que no pocas veces estuvo también dada a los excesos y a un refinado sadismo—.

Todo el arte que nos llega desde esa particular región del orbe constituirá, definitivamente, un objeto de lujo.

De otro lado, nuestro imaginario, marcado desde la infancia por los peculiares paradigmas nipones gracias a los famosísimos animes, tendrá siempre presente la impronta del lejano país del sol naciente. Pero no nos confundamos.

Japón no es solo alucinantes monstruos y cibernéticos personajes envueltos en surrealistas y —en algunas ocasiones— lúbricas tramas. No. Existe otro Japón tan complejo como el que puede resultar de una tradición milenaria y tantas veces paradójica.

La Segunda Guerra Mundial

La tumba de las luciérnagas (1988) es la cuarta y más renombrada película de Isao Takahata, célebre cofundador de Studio Ghibli, productora que rodaría clásicos de la animación japonesa, como La princesa Mononoke (1997), la ganadora del Oscar El viaje de Chihiro (2001) o, recientemente, El castillo ambulante (2004).

Si en películas como El viaje de Chihiro, Miyazaki y Takahata buscarán adentrarse en el ‘ser nacional’ del Japón echando mano de la mitología, con La tumba de las luciérnagas se nos iniciará en un episodio tan doloroso como concreto: el Japón de la Segunda Guerra Mundial.

Generalmente, todas las versiones que sobre este tema han llegado hasta nosotros —sean históricas o no— muestran a un pueblo japonés fanatizado y cruel, insensible a los rigores de la guerra; una maniquea visión que resulta manifiestamente falaz. Es así que, por el contrario, La tumba de las luciérnagas dará cuenta de las víctimas y su sufrimiento en este oscuro contexto.

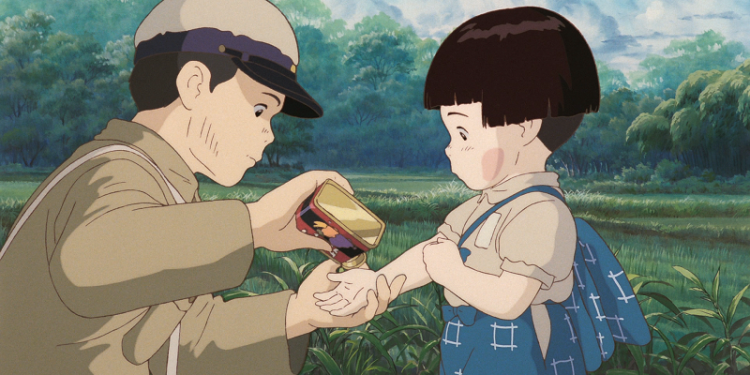

Seita y Setsuko son hijos de un oficial de la marina imperial que viven en Kobe. Evacuados luego de que un bombardeo americano incendiara su ciudad, se refugian en casa de su tía, quien va exigiendo día a día su salida, a pesar del total desamparo en que viven.

Apremiados por la carestía, tratan de sobrellevar su difícil realidad vendiendo los vestidos de su madre para, con ese dinero, tratar de recuperar los ahorros que mantenían sus padres en la capital. Seita, a su vez, deberá ocultar a su hermana una dura verdad: su madre murió quemada durante el ataque.

A pesar de todo, los niños viven su infancia, supliendo con su imaginación las angustias de la necesidad; entre juegos y canciones, pues, buscarán contentarse con los pequeños —y fundamentales— placeres de la vida.

Sanar heridas

El filme, al parecer, no busca encontrar culpables de la debacle, ni siquiera endosar responsabilidades históricas. Más bien, respetuosamente, pretende escudriñar el trauma en clave emotiva, para así, mediante la memoria, lograr sanar aquel pasado preñado de infortunio. Un panorama complejo es el que nos propone Takahata.

Una trama empapada de verdadera —y meditada— emoción, en la que los personajes —humanos, muy humanos— nos confrontarán con su discreta melancolía. ¿Cómo es La tumba de las luciérnagas? Triste, creativa, necesaria. Una parada, aunque desconcertante, obligatoria para los aficionados del manga y el anime.

Discusión sobre el post