Liz Ferrer Rivera

Hubo una época en Tacna en que las parroquias fueron clausuradas y los sacerdotes peruanos perseguidos por cumplir su labor eclesiástica. Ocurrió durante la ocupación chilena de Tacna y Arica, tras la Guerra del Pacífico (1879), periodo en el cual la fe cristiana mantenía viva la esperanza de los peruanos de regresar a su patria.

Al finalizar la guerra entre Chile y la alianza de Perú y Bolivia, el primer país ocupó los territorios peruanos de Tarapacá, Arica y Tacna. El historiador Paolo Quenta Loza detalla que, aunque Chile administraba Tacna y Arica, el servicio religioso continuaba a cargo de la Diócesis de Arequipa del Perú.

Los planes de chilenización

La llegada del intendente chileno Máximo Ramón Lira Donoso a estas ciudades, en 1904, propició cambios drásticos. Lira era un diplomático y político que tenía la absoluta confianza del Gobierno chileno y estaba decidido a llevar con éxito los planes de chilenización de los territorios peruanos.

Quenta explica que para 1900 se cerraron las escuelas peruanas y se abrieron, en su lugar, colegios chilenos, con la participación de reconocidos académicos del país sureño y de otras nacionalidades, que tenían el objetivo de “sembrar una nueva patria” en los corazones de los niños peruanos. Sin embargo, para Lira esto no era suficiente.

“Lira creía que en caso de un plebiscito, donde la población tuviera que decidir a qué patria pertenecer, la mayoría de esos votantes, que eran indígenas, acatarían lo que dijeran los sacerdotes peruanos por ser sus líderes espirituales”, narra el historiador.

El intendente estaba convencido de que las homilías de los sacerdotes contenían un discurso antichileno. Quenta sostiene que el mensaje en las parroquias consistía en dar esperanza al feligrés, comparando el cautiverio con un martirio que sería premiado por Dios con la libertad, es decir, la reincorporación al Perú.

En ese contexto, el objetivo de Lira y de la Cancillería chilena era la expulsión de los sacerdotes peruanos, después de una larga campaña de hostigamiento hacia ellos. Uno de estos religiosos era monseñor Vitaliano Berroa y Bernedo, vicario de Arica, quien escribió y publicó un libro sobre todo lo vivido en aquellos años.

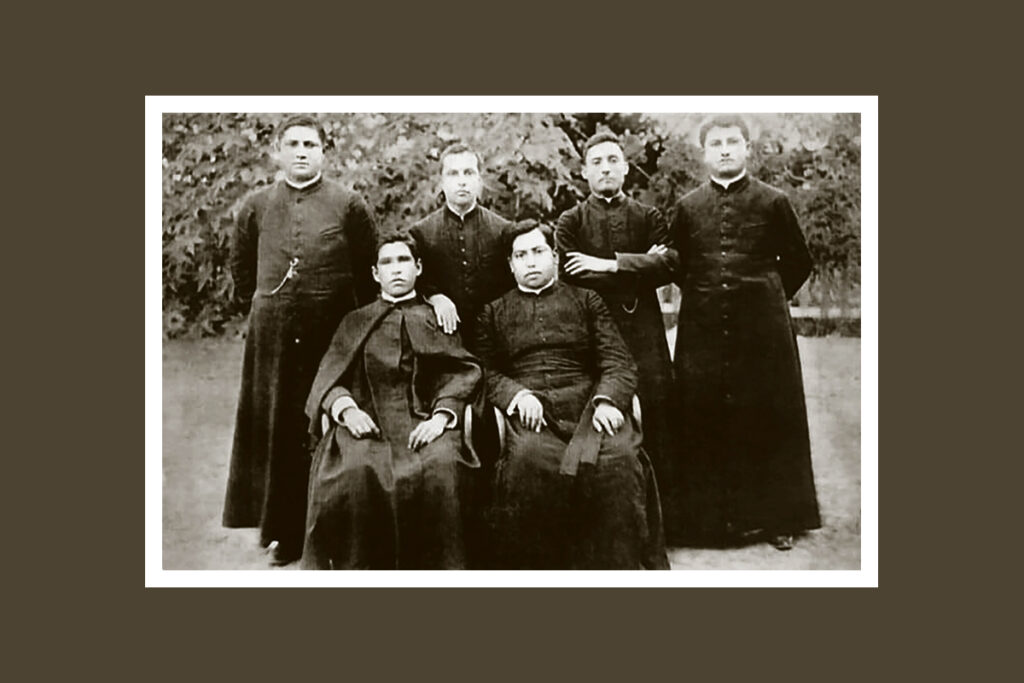

En su texto El problema religioso durante la ocupación chilena de las parroquias irredentas de la Diócesis de Arequipa (1879-1926), Berroa detalla los atropellos que sufrieron él y sus seis compañeros desde la llegada de Lira. Primero se comenzó a cuestionar la moralidad e imparcialidad del clero peruano en los medios chilenos.

Berroa no se quedó callado y declaró al diario La Voz del Sur de Tacna que, si bien en la prédica los sacerdotes hablaban del sentimiento patriótico, eso se hacía por igual con peruanos y chilenos, inculcar el amor a sus patrias era un valor propio de todo cristiano temeroso de Dios.

Persecución

Tras la campaña en los medios de prensa, comenzaron medidas más agresivas como la prohibición de festividades religiosas. En una ocasión, se suspendió la peregrinación a la Virgen de las Peñas, cuyo santuario estaba en el valle de Arica. En esa celebración, los danzantes vestían trajes de rojo y blanco, además de llevar banderas peruanas.

La intendencia sostuvo que la aglomeración podría desencadenar epidemias de enfermedades contagiosas. Además, en 1907 comenzaron los arrestos, juicios y demandas contra sacerdotes peruanos por laborar sin autorización de las autoridades chilenas, y para 1909 se clausuraron parroquias.

Sin embargo, Quenta Loza destaca que nada detuvo a los sacerdotes peruanos. Ellos comenzaron a oficiar las misas en capillas particulares o viviendas, ocultos de la autoridad chilena. Eso avivaba aún más en la población el amor al Perú, pues se creía que, aún en tiempos difíciles, contaban con la protección de Dios.

Por su parte, Chile realizaba innumerables gestiones ante el Vaticano para lograr que sean sacerdotes chilenos o de otras nacionalidades los que reemplazaran a los peruanos. El Vaticano nunca aceptó ese pedido.

EL DATO

La Diócesis de Tacna y Moquegua expone actualmente el registro histórico de todo lo realizado por la Iglesia durante el cautiverio. La exhibición estará disponible hasta el 30 de agosto, en el horario de 09:00 a 17:00 horas, en la curia (puerta lateral de la Catedral de Tacna).

Expulsión

En 1909 se forma una comisión consultiva de Tacna y Arica, integrada por el mismo ministro de Relaciones Exteriores de Chile. En octubre de ese año, se abordó nuevamente la situación de los sacerdotes y, aunque había voces de prudencia, Lira insistió a sus compatriotas en la necesidad de retirar a los sacerdotes peruanos.

“No se trata de intereses de la Iglesia, ni de herir el sentimiento religioso del país, sino de detener la campaña antichilena que realizan por medio de los curas, los peruanos. Hoy por hoy, son sus únicos elementos”, fueron las palabras del intendente chileno frente a la comisión consultiva; episodio que Vitaliano Berroa y Bernedo narra muy bien en su libro.

Finalmente, el 3 de marzo de 1910, Chile cumple su propósito: los siete sacerdotes son detenidos, expulsados y escoltados hasta el río Sama (Tacna), que en ese entonces marcaba el límite fronterizo con el Perú. Quenta destaca nuevamente el esfuerzo de Berroa, quien apeló a esa decisión ante la justicia chilena, logrando un fallo a favor. Volvió a Tacna, pero fue detenido y expulsado otra vez.

El historiador también recuerda que la Diócesis de Arequipa actuó reiteradas veces contra esos abusos, usando a su favor los argumentos y jerarquías eclesiásticas; aunque eso tampoco sirvió de mucho. De este modo, lo que Chile no pudo lograr por la razón –ante el Vaticano– lo consiguió por la fuerza en los territorios cautivos.

“En el mismo Chile se tuvieron voces de protesta ante lo que hacía la Cancillería de ese país. No querían quedar ante la historia y la comunidad internacional como un país que atropellaba los derechos humanos. Aun así, desde 1910 los sacerdotes chilenos se hicieron cargo del servicio religioso en Tacna y Arica hasta 1929, cuando se dio la entrega”, concluye el historiador.

Un aporte valioso

El aporte de la Iglesia católica no solo consistió en alimentar la fe de volver a la patria, sino también en proporcionar un valioso registro documentario. Quenta menciona que los libros parroquiales, donde se registraron los nacimientos en Tacna y Arica durante el cautiverio, fueron posteriormente usados para definir el padrón de electores para el plebiscito.

La Iglesia protegió esos registros de nacimientos y los presentó ante la comisión del plebiscito, confirmándose así que el registro civil creado por Chile presentaba información incorrecta. Aunque el plebiscito no se realizó, Tacna retornó al Perú y Arica permaneció en Chile; y en la historia permanecen los testimonios de quienes defendieron el derecho de amar a la patria, incluso desde el cautiverio.